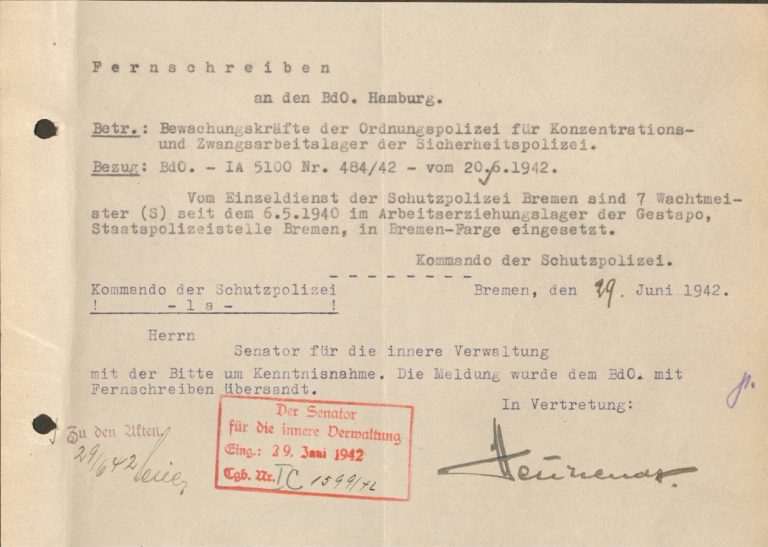

Auf Drängen lokaler Unternehmen richtete die Geheime Staatspolizei (Gestapo) Bremen in Farge 1940 ein Arbeitserziehungslager (AEL), damals noch „Erziehungslager für Arbeitsuntreue“, ein. Das Entstehungsdatum ist nicht bekannt, aber die Beschäftigung von Wachmännern ist seit dem 6. Mai 1940 belegt. Damit gehörte es zu den ersten AEL im Deutschen Reich.

Die Einrichtung der AEL war eine Folge der aus der nationalsozialistischen Auffassung von Arbeit entstandenen kriegswirtschaftlichen Entwicklungen. Der Wert eines Menschen bestimmte sich demzufolge anhand seiner Leistungen. Auf der anderen Seite galt das Nichtstun als „Makel“, der durch Arbeit als Erziehungs- und Disziplinierungsmaßnahme ausgetrieben werden sollte. Mit Beginn der Kriegsvorbereitungen rückten die Leistungen der Arbeiter:innen zunehmend in den Vordergrund, um die Rüstungsproduktion nach Maßnahmen der Regierung anzukurbeln, und spätestens mit der Niederlage des Deutschen Reiches vor Moskau 1941 galt Arbeit als eine der wichtigsten Ressourcen für die Weiterführung des Krieges. Die Gestapo sah sich in der Verantwortung, im Interesse der Volksgemeinschaft die „Erziehung“ der „Bummelanten“, die ihren Arbeitsplatz verlassen, krankgefeiert, wiederholt zu spät gekommen waren oder zu langsam gearbeitet hatten, mit jedweden Mitteln umzusetzen.

Ein Großteil der Einweisungen ging auf Anzeigen der lokalen Unternehmen zurück. Sie begrüßten die vergleichsweise kurze Haftdauer von 56 Tagen, die ihnen die Arbeitskräfte nicht vollständig entzog – anders als eine Einweisung in ein Konzentrationslager. In Bremen wurde durch die Handelskammer sogar ein „Schnellverfahren“ zur Einweisung von „Bummelanten“ eingerichtet, das den Vorgang beschleunigte und auf die positive Resonanz der Wirtschaft hinweist. Für die lokalen Unternehmen wirkten die Berichte der an den Arbeitsplatz zurückgekehrten Häftlinge zusätzlich als Abschreckung für die restliche Belegschaft.

Während der „Arbeitserziehungshaft“ leisteten die Gefangenen Zwangsarbeit. Damit blieben sie ein für die (Kriegs-)Wirtschaft nützliches Instrument und wurden – so die auf der Vorstellung von „deutscher Arbeit“ beruhende Auffassung – zur Arbeit „erzogen“. Die Internierten im AEL Bremen-Farge leisteten vermutlich bis zum Sommer 1943 auf der Baustelle des Tanklagers der Wirtschaftlichen Forschungsgesellschaft (Wifo) oder in regionalen Betrieben Zwangsarbeit. Danach arbeiteten sie am U-Boot-Bunker „Valentin“.

Als die Männer mit Beginn des Krieges in die Wehrmacht eingezogen wurden, setzten die Arbeitgeber zunehmend ausländische Arbeiter*innen in den Betrieben ein. Anfangs noch mit falschen Versprechungen in das Reich gelockt, zwangen die deutschen Arbeitseinsatzbehörden die Bürger:innen in den besetzten Gebieten zunehmend an die Arbeitsplätze. Die meisten von ihnen kamen aus der Sowjetunion.

Die Gestapo bekämpfte jeden Versuch, sich der Zwangsarbeit zu entziehen. Damit wurde die Suche nach Ausländer:innen, die von ihrem Arbeitsplatz geflohen waren, während des Zweiten Weltkrieges eine der Haupttätigkeiten der Gestapo. Diese überstellte die Geflohenen oftmals in ein AEL, sodass der Anteil der ausländischen Häftlinge im Laufe des Krieges anstieg und die Lager für das Zwangsarbeitssystem immer zentraler wurden. 1942 waren etwa 40 Prozent der Gefangenen im AEL Bremen-Farge ausländische Arbeitskräfte.

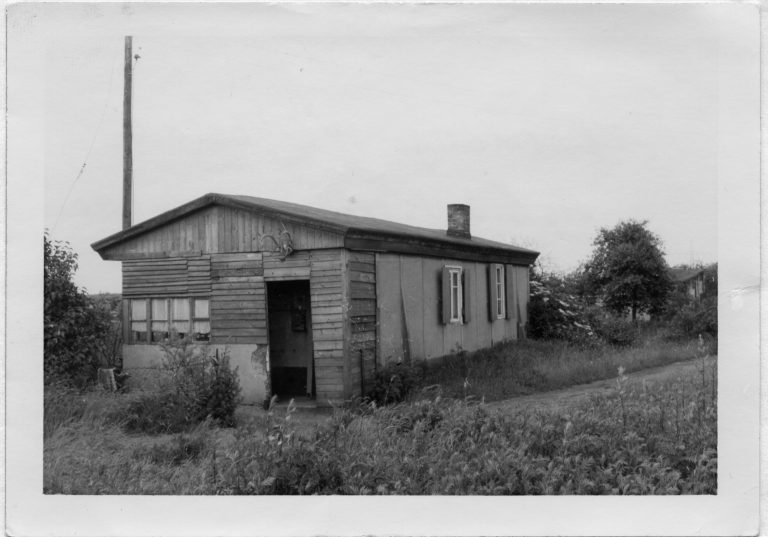

Seit der Einrichtung des Lagers 1940 wurde das AEL aufgrund der steigenden Zahl der im Bremer Norden inhaftierten Zwangsarbeitenden mehrmals verlegt und vergrößert. Wahrscheinlich 1942 wurde das AEL vom Gelände des Lagers Tesch in das Marinegemeinschaftslager integriert, bis dort für den Bau des Bunkers „Valentin“ die Zahl der zivilen Zwangsarbeitenden anstieg. Infolgedessen wurde das AEL im Sommer oder Herbst 1943 in die Rekumer Feldmark verlegt. Waren zum Zeitpunkt der Einrichtung des AEL Bremen-Farge etwa 30 bis 60 Männer inhaftiert, stieg die Zahl der „Arbeitserziehungshäftlinge“ in den kommenden Monaten stark an. Die Inhaftierung von durchschnittlich 200 bis 300 Personen in den Jahren 1942/43 führte zu einer enormen Überbelegung.

Nicht nur lebten die Internierten in überfüllten Lagern, sie litten auch an Hunger, waren der willkürlichen Gewalt der Wachmannschaft ausgeliefert und leisteten in nahegelegenen Betrieben Zwangsarbeit. Allein im AEL Bremen-Farge kamen schätzungsweise 300 Gefangene zu Tode. Die Bezeichnung „Arbeitserziehungslager“ war folglich eine zynische Umschreibung für das von Erniedrigung und Bestrafung geprägte Zwangsarbeitssystem. Die Bedingungen, unter denen die Häftlinge in den AEL lebten, unterschieden sich entsprechend kaum von denen in Konzentrationslagern.

Im ganzen Reich dienten Arbeitserziehungslager als „Ausweich-Haftstätten“, wenn die Gefängnisse überfüllt waren oder wie in Bremen durch Luftangriffe zerstört wurden. Dass die Gestapo andere Häftlingsgruppen im AEL inhaftierte, war folglich nicht ungewöhnlich. Neben politischen Gefangenen, sogenannten Halbjuden und spanischen Seemännern überwies sie auch Iren und Briten, die im Januar 1943 aus dem Internierungslager in Westertimke nach Bremen überstellt wurden. Dort sollten sie Zwangsarbeit leisten. Aufgrund ihrer Weigerung und bis zur Klärung des weiteren Vorgehens überstellte sie die Gestapo im Februar 1943 an das AEL Bremen-Farge. In den mehr als zwei Jahren ihrer Haft starben dort fünf irische Häftlinge an Typhus, körperlicher Gewalt und in Folge einer unbehandelten Krebserkrankung. Vor dem Kriegsende kehrten sie zurück in das Lager bei Westertimke, das britische Truppen am 27. April 1945 befreiten.

Der Befehl zur „Evakuierung“ des Arbeitserziehungslagers in Farge ging von der Gestapostelle Bremen aus. Die Inhaftierten wurden im April 1945 mit anderen Häftlingen aus Lagern der Umgebung zusammengezogen und auf Todesmärschen Richtung Hamburg getrieben. Ein Teil der Häftlinge gelangte in das KZ Bergen-Belsen und wurde dort von britischen Truppen befreit. Andere Gefangene erreichten die Lübecker Bucht und wurden dort auf die Schiffe „Cap Arcona“, „Athen“ und „Thielbeck“ gezwungen, die am 3. Mai von britischen Flugzeugen bombardiert wurden.

Anfang Mai befreiten britische Truppen Bremen Nord und übergaben die militärische Kontrolle an die US-amerikanische Armee. Die Enklave Bremen gehörte fortan zur Besatzungszone der USA. Die Ahndung der in Norddeutschland begangenen Kriegsverbrechen blieb in der Verantwortung der britischen Militärregierung, die bereits Ermittlungsteams zur Untersuchung der Taten abgestellt hatte. Aufgrund der Inhaftierung der britischen und irischen Seemänner hatten sie ein Interesse daran, die von den ehemaligen Häftlingen berichteten Verbrechen zu ahnden. Am 21. November 1947 klagte sie deshalb 13 Männer an, die zwischen 1940 und 1945 das Personal des AEL Bremen-Farge und der Gestapostelle Bremen gestellt hatten. Zu Beginn des sogenannten Bremen-Farge Case am 19. Dezember 1947 in Hamburg plädierten alle Angeklagten für nicht schuldig. Die Urteilsverkündung erfolgte nach 37 Verhandlungstagen am 24. Februar 1948. Sieben der Angeklagten wurden freigesprochen. Sechs Personen erhielten wegen der Misshandlung und Tötung alliierter Staatsangehöriger Haftstrafen von sechs Monaten bis sieben Jahren. Von zwei der Verurteilten ist bekannt, dass sie bereits vor Ablauf ihrer Haftzeit entlassen wurden.

Ausgewählte Literatur zum Thema:

Colberg, Heiko: Buten und Binnen unterm Hakenkreuz. Die Handelskammer Bremen zwischen 1933 und 1945, in: Schöck-Quinteros, Eva; Rau, Simon (Hg.): Erziehen – Erzwingen – Erniedrigen. Das Arbeitserziehungslager Bremen-Farge 1940–1945 (= Aus den Akten auf die Bühne, Bd. 16.1), S. 203–258.

Lelle, Nikolas: „Deutsche Arbeit“. Ein vernachlässigter nationalsozialistischer Topos und seine Geschichte, in: Schöck-Quinteros, Eva; Rau, Simon (Hg.): Erziehen – Erzwingen – Erniedrigen. Das Arbeitserziehungslager Bremen-Farge 1940–1945 (= Aus den Akten auf die Bühne, Bd. 16.1), Bremen 2020, S. 21–54.

Pagenstecher, Cord: Arbeitserziehungslager, in: Benz, Wolfgang; Distel, Barbara (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 9: Arbeitserziehungslager, Ghettos, Judenschutzlager, Polizeihaftlager, Sonderlager, Zigeunerlager, Zwangsarbeiterlagen, München 2009, S. 75–99.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2011 und aktualisiert am 11. Januar 2024

Ook ik had een vader in Farge, maar die sprak spaarzaam en over drie maanden. Ontzetting op 13 april 1945. Hij heeft eerst lopend en deels met kar met paard Nederland bereikt via Limburg.

(Auch ich hatte einen Vater in Farge, aber der sprach nur wenig drüber und auch nur über die drei Monate. Befreiung am 13. April 1945. Er hat erst zu Fuß, später mit Pferd und Wagen die Niederlanden über Limburg erreicht. Spurensuche Redaktion)

Hallo, ich bin niederländerin und mein Vater war auch in Bremen Farge. Als der Krieg zu Ende war, musste er mit den anderen, zu Fuß nach Holland, wo er anschließend längere Zeit im Krankenhaus war.

Er hat ein Antrag gestellt auf Entschädigung. Hat die, nach längere Zeit auch bekommen, weil sein Name gefunden werden konnte.

Die Entschädigung war lachhaft niedrig: für Ihn war es ein Anerkennung. Ab und zu hat er was darüber erzählt.

Er hat nie Hassgefühlen Deutscher gegenüber gehabt .

Ich als Amsterdammerin habe ein Deutsche Mann geheiratet;

nie hat er was gesagt.

Ein toller Mann.